JBLの有名なホーンの多くは、ショートホーンと呼ばれるホーン長の短いタイプです。2インチスロートの537−500(蜂の巣)、537−509(コールドウイング)、巨大なスラントプレーツの537−512という3つの有名なホーンも、それらのホーン長自体は1フィート(30.5cm)しかありません。しかし、ホーンにホーンレンズとドライバーを取り付けると全体としては結構な大きさになり、家庭で使用するには、ほぼ限界といえる大きさになってしまいます。ですから、これ以上大きなホーンになると敬遠されるというよりは、候補の対象として考えることができないというのが自然だと思われます。

こうしたJBLのショートホーンは、ホーンの下限理論値ぎりぎりの帯域から、大型4インチダイアフラムを備えた375を始めとする強力無比のドライバーによって無理やり駆動するという使われ方をします。その点が正統派とも言えるALTECのホーンに対してJBLの新しさを演出していたように思います。

その一方、JBLは業務用の大型ホーンも作ってきました。JBL Professionalでは、最初期のマルチセルラタイプを除くと、ラジアルホーンの2350シリーズが最初の本格的な大型ホーンになります。この2350シリーズは、2350、2355、2356の3機種から構成されていました。大きさが手ごろだったため、移動用PAにもよく使用されていたように思います。個人的には2350の見事なデザインが今でも好きです。昔のことですが、初めて実物をオーディオ店で見たとき、その兵器のような威圧感に圧倒された思い出があります。

2350は、フロントロードホーンエンクロージャーの4560、4550、バックロードホーンエンクロージャーの4530、4520などと組み合わせる中域ホーンとしてよく用いられました。これらのエンクロージャーは人気がありました。当時のJBLファンで、この4機種に心を動かされなかった人はいないと思うのですが、いかかでしょうか。金額的にも手が届くはずもなく、当然置く場所さえもなく、とても買うことなどできないのに、どれを選ぶかということを考えること自体が楽しみでした。

その中で、2350に一番似合うと思っていたのは、4560と2220の組み合わせです。ウーハーとボイスコイルの位置が一致すること、それから、宿敵?ALTECのA5、A7の構成に匹敵する組み合わせだったからです。当時、無線と実験誌に掲載された4560を実物から採寸して自作した記事など、自分でも作れるかもしれないと、穴があくほど読み返した思い出があります。

その後、80年代になって、JBLが大型固定設備システムの市場へ進出するために、バイラジアルホーンの2360シリーズが開発されました。これに伴い、2350シリーズは消滅しました。そして、大型ホーンの需要に対し、この2360シリーズは成功したようです。というのは、1990年代になってからさらに大型の2390シリーズと、この2390シリーズのホーンにツィーターを加えた同軸ホーンの2190シリーズが、2360シリーズに加えてラインアップに登場したからです。

この2390シリーズは滅亡した最後期の巨大恐竜のような趣があります。2390シリーズは、2392、2393、2394の3機種から構成され、全て3インチスロートの2390Hとのみ組み合わされます。JBLが2インチスロートを3インチスロートに変換するスロートアダプターを用意しなかったのは、低歪み等を達成するためにスロート部分のフレアレートの最適化をホーン側で行ったためと考えられ、その力の入れようが推察できます。

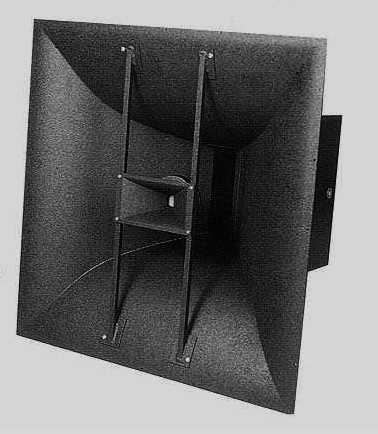

もっとも小さい2392の開口部寸法は1118×1118mm、奥行き(ドライバー込み)は853mmです。重さは18kg。しかし、2393になると、重さが32.2kgに突然増加し、高さ1067mm、幅1118mm、奥行き(同)1005mmになります。一番大きい2394は、重さ36.36kg、高さ1219mm、幅1270mm、奥行き(同)1315mmにもなります。全てグラスファイバー強化樹脂製です。指向性は2392が水平90度×垂直50度、2393が60度×40度、2394が40度×30度。推奨最低クロスオーバー周波数は、どれも300Hzで、4kHzまで使用可能ということです。2390シリーズについて、JBLのパンフレットは高音圧を明瞭で色付けがなく且つ低歪みで提供できるとしています。デザイン的に見ると、2392は、明らかに2393や2394と異なります。さらに、2392のホーン面の構成は、2360Aの縦と横のホーン面がひっくり返った構成になっています。それぞれ個性的で面白いので全部揃えることにしました、というのは冗談です。

さらに、2390シリーズを用いた同軸ホーンの2190シリーズがありました。JBLでは、この同軸ホーンを「JBLコアキシャルバイラジアルホーンズ」と呼んでいます。

中域部は2390シリーズの2392、2393、2394と3インチスロートドライバーの2490Hの組み合わせです。2392を用いたものが2192、2393を用いたものは2193、2394を用いたものは2194と呼ばれています。高域は、4インチダイアフラム+1.5インチスロートの2451Hドライバーと型番不明の小型ホーンの組み合わせです。なお、この高域用の小型ホーンは5671に採用されている2332ホーンではないかと思っています。この2190シリーズは、ネットワークではなく、それぞれのドライバーは独立して、即ち、マルチアンプで駆動されます。

2190シリーズの推奨クロスオーバー周波数は、3機種とも、300Hz(18dB/oct)と2kHz(24dB/oct)です。2390シリーズの大型ホーンの高域側は、2360シリーズに比べると伸びていません。しかし、これは、ホーンがもたらした差ではなく、ドライバーによる差だと考えられます。つまり、2390シリーズは、低域拡大のために専門化した(逆にいえば高域側を欲張っていない)2490Hというドライバーと組み合わせる以外ないからです。2360シリーズは2ウェイでも使用可能ですが、この2390シリーズは、2190シリーズの推奨クロスオーバー周波数からも伺えるように、3ウェイ(以上)を前提に設計されているように思えます。ですから、この点が2360シリーズと2390シリーズの本質的な違いになると思います。

2192

ところで、上記の2360A/B、2390シリーズ、2190シリーズは単品での販売を止めてしまったようです。さらに決定的なのが、大型ホーン用の2485Jや2490Hドライバーが相次いで単品での販売中止になり、その後継機種が存在しないということです。これは、200Hz前後から使用できる大型ホーンのドライバーとして、今後、コーン型ユニットが主流になるからです。従って、コンプレッションドライバーを用いた大型ホーンは、もう作られることは無いと思います。

コーン型ユニットをドライバーとする大型ホーンは、最初のころ10インチ(25cm)コーン型(2012)が用いられていたそうなのですが、その後、8インチ(20cm)コーン型(2250J/ネオジウムディファレンシャルドライブ/NDDという新しい構造を備えている)が使用されました。PD743とPD746は、この2250Jを使用しています。

PD743

写真のPD743は、中域が2250Jの2発、そして高域が2430Hの2発という構成です。PD746もホーン部の指向性が異なるだけで構成は同じ。2250Jは8インチ(20cm)口径にもかかわらずボイスコイル径が3インチもある超強力型ユニットです。また、2430Hは4インチダイアフラムに代わってJBLドライバーのフラッグシップになった3インチダイアフラムの初代ドライバーです。何れもネオジウム磁石を搭載しています。

PD743は、ほとんどストレートホーンといっていい形状であり、性能的には200Hzから15kHzまでを±3dBの範囲で実現しており、周波数レスポンスグラフでも非常にフラットな特性を見ることができます。大きさも、水平40度、垂直30度で2194と対等ですが、991mm×991mm×1146mmと大幅に小型化されています。ただし、重さのほうは2194が54kgであるのに対して111.4kgもあります。もっとも固定設備用なので重さはあまり問題とはならないのでしょう。

水平60度、垂直40度の指向性をもつPD764(型番の6と4は指向性を示しているようです)の方は、開口寸法はPD743と同寸ですが、奥行きが883mmと短めで、重さも97.7kgとわずかに軽くできています。

話がそれますが、長岡鉄男氏は、20cmフルレンジを氏の主力クラスのバックロードホーンと組み合わせておられました。もしかすると、コーン型20cmというのはホーンとの相性が抜群にいいのかもしれません。そういうことを生涯信じて貫いたというのは、やはりスピーカーのことがよく分かっている人だったように思います。

そして、最新のJBLのミッドレンジホーンは、CMCD/コーンミッドレンジコンプレッションドライバーを用いています。2250ベースのCMCD−81H/J(NDD)と、165HベースのCMCD−61Hがあります。口径は20cmと16cmで、スロート径は4インチです。これらCMCDは、AEシリーズ(Application Engineered Series)のPT/プログレッシブトランジションウエーブガイドホーンと組み合わせて使用されています。

2393ホーンに取付けた2490HとCMCD−81Hの特性比較では、能率と低域側のレンジで2490Hが負けていました。それから、CMCDは、基本的にコーン型ユニットなので、もはや低域を拡大するための大型ホーンを必要としないようにも思われます。ちょっと寂しいですね。

最後にもう一つ。生産中止になってしまったようですが、HLAシリーズの4895があります。これは、110Hzから18kHzが±3dB以内という高性能のオールホーンシステムです。ちなみに最低域は写真の4897Aが受け持ちます。

いつのまにか近距離を得意とするバックロードホーンは、4508等のバスレフ箱にとって代わられ、JBLから失われてしまいましたが、遠距離用ともいえるフロントロードホーンはこの4895で生きつづけていました。また、エレクトロボイスにもフロントロードホーンは残っています。これらのフロントロードホーンを見ていると、4560や4550と異なり、ホーンの開口面積が小さく、ホーン形状が平板状でストレートホーンに近く、またホーンの深さというか絞りが深いように思えます。帯域よりも「飛ばす」ことが重視されているからでしょうか。そういえば、シーワールドで見たホーンエンクロージャーもそんな感じでした。

4895は、低域が35.5cmウーハーの2254J、中域が25cmウーハーの2251J、高域が4インチダイアフラムの2451SLというドライバーにより構成されています。写真を見ると3つのホーンが連続的に積み上げられているのが分かります。まわりのケージはアルミパイプ製。この2254Jと2251Jは、何れも3インチボイスコイル径で、ダイレクトクールド、デファレンシャルドライブ(略してDCD)という磁気回路を備えているそうです。4897Aの2発の46cmウーハーは2258Hです(先代の4897は2242Hが2発)。

4895と4897Aは野外コンサート等で積み上げて使用するため、外寸は共通で、1333mm×838mm×889mmです。最低域をバスレフにまかせてしまう4550や4560と異なり、ユニットを収納している箱(バックチャンバー)が最小限度の容積しかありません。そして、低域はサブウーハーの4897Aに任せています。なお、4897Aの箱は、カーボンファイバー製外皮+カーボンファイバー製ハニカムコアの組み合わせで構成されています。